最近、「お米が高くなった」と感じる人も多いのではないでしょうか?実際、ここ数年で米の価格はじわじわと上がっています。その理由をわかりやすく、データと図を交えて解説します。

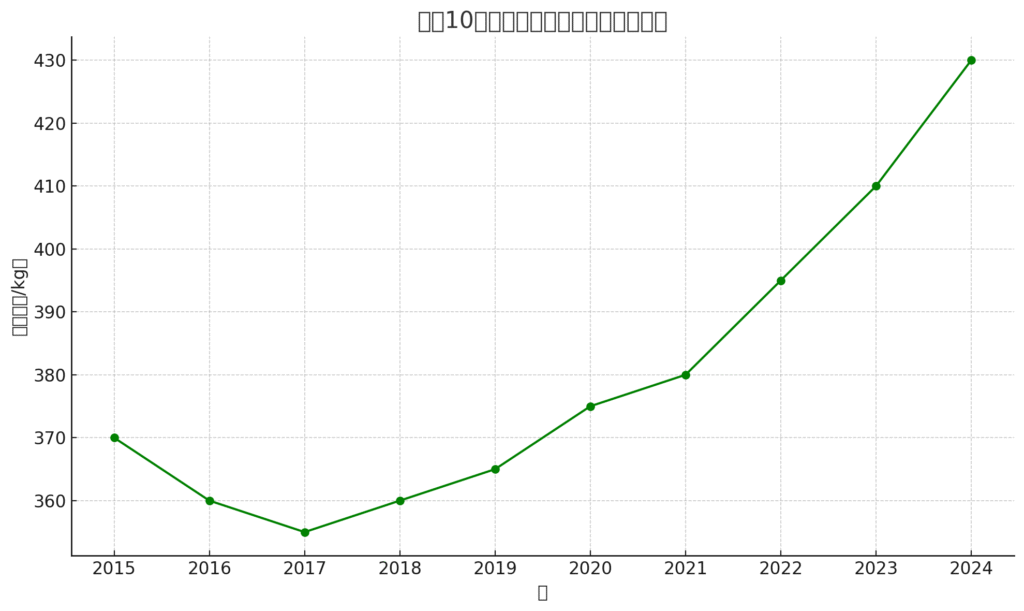

1. 米価の推移:じわじわと続く上昇

まずは、実際の価格推移を見てみましょう。

図1:ここ10年の米の価格推移(全国平均)

2015年ごろは1kgあたり約370円程度だった米価が、2024年には430円近くにまで上昇しています。なぜこのような変化が起こっているのでしょうか?

2. 値上がりの背景:複数の要因が重なる

お米の価格が上がっている原因は、1つではありません。主に次のような複数の要素が影響しています。

図2:米価上昇の背景にある主な要因

主な要因は以下の通り:

需要の変化:外食や輸出などの需要が回復傾向

高齢化と農家の減少:担い手不足で生産量が減少

気候変動:猛暑や豪雨による収穫量減少

肥料・燃料価格の高騰:農業コストが上昇

円安:輸入資材のコストが増し、国産米も割高に

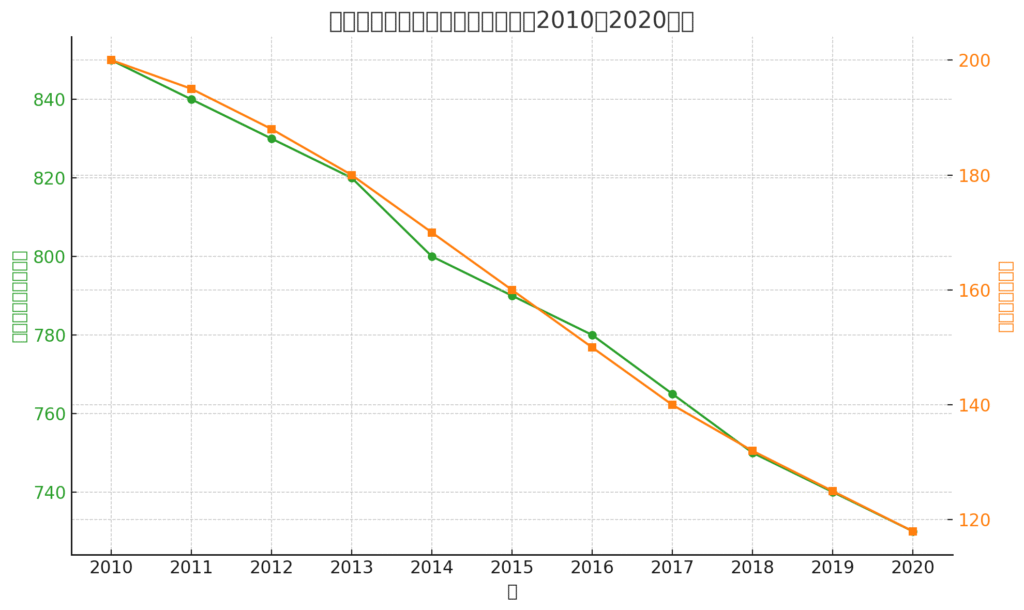

3. 実際の生産量と農家数はどうなっているのか?

データを見ると、日本の米生産を支える構造そのものが変化していることがわかります。

図3:日本の米生産量と農家数の推移(2010〜2020年)

・生産量は10年間で約120万トンも減少

・農家数も約80万人減少しており、今後さらに減ると予想されます

4. 今後の展望と私たちにできること

米価の上昇は一時的なものではなく、構造的な変化の結果でもあります。日本の農業を支えるには、次のような対策が必要です。

- 若手の農業参入を支援する政策

- 国産米の消費促進(地産地消)

- 気候変動に対応した品種の開発

私たちも、価格だけでなく「誰が、どのように作っているか」にも関心を持つことが、未来の食を守る一歩になります。

まとめ

- 米価はじわじわと上昇しており、背景には複数の要因がある

- 特に「生産者の減少」と「気候変動」が大きな鍵

- 今後の持続可能な農業のためには、生産者支援と消費者の理解が欠かせない

コメント